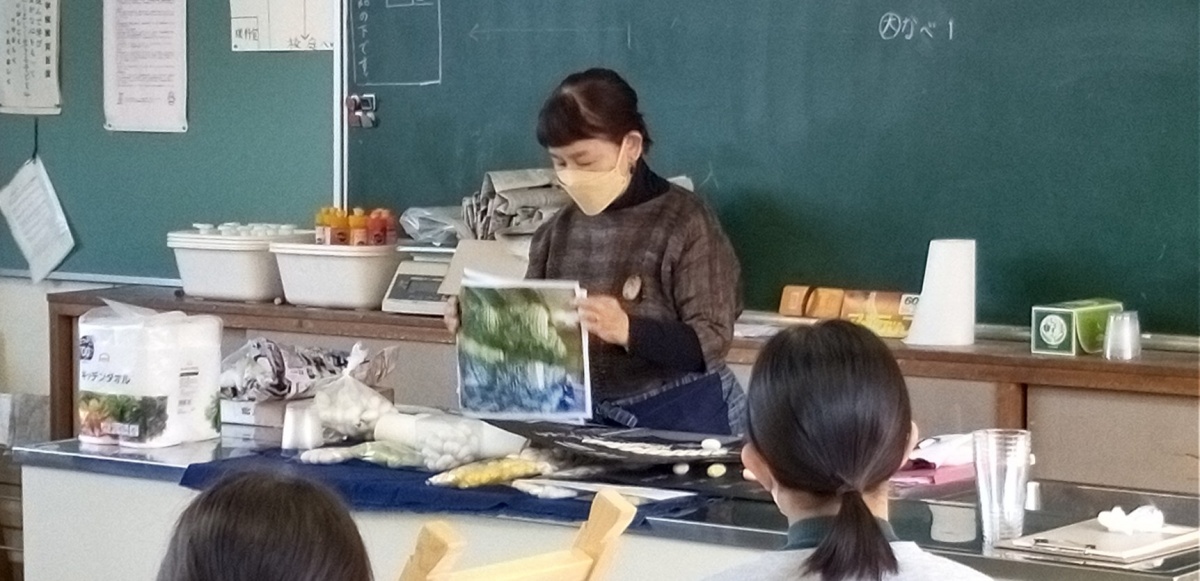

西小5年2組では、春に蚕を飼育し、繭をとる学習をしました。その繭を使って「角真綿と座繰りランプ」を作る体験を「繭友」の皆さんの支援で行いました。

「繭友」の皆さんは、上田が誇る蚕糸業の歴史と文化を多くの人に伝えたいと願い、養蚕、製糸、織物などを体験するとともに学校や公民館で糸繰りや織物の体験講座を開催しています。

蚕が1匹、2匹と数えるのではなく、1頭、2頭と数えるのは、昔の人にとってそれだけ、大事であった証(あかし)であること。繭から糸にするには、お湯で柔らかくした繭を広げて真綿にし、よりをかけて糸にする「紡(つむ)ぐ:紬糸」方法と数個の繭から糸を引き出し、より合わせて糸にする「繰(く)る:生糸」方法があること。紬糸は、織物の横糸に、生糸は、縦糸に使われるということを教えてもらいました。

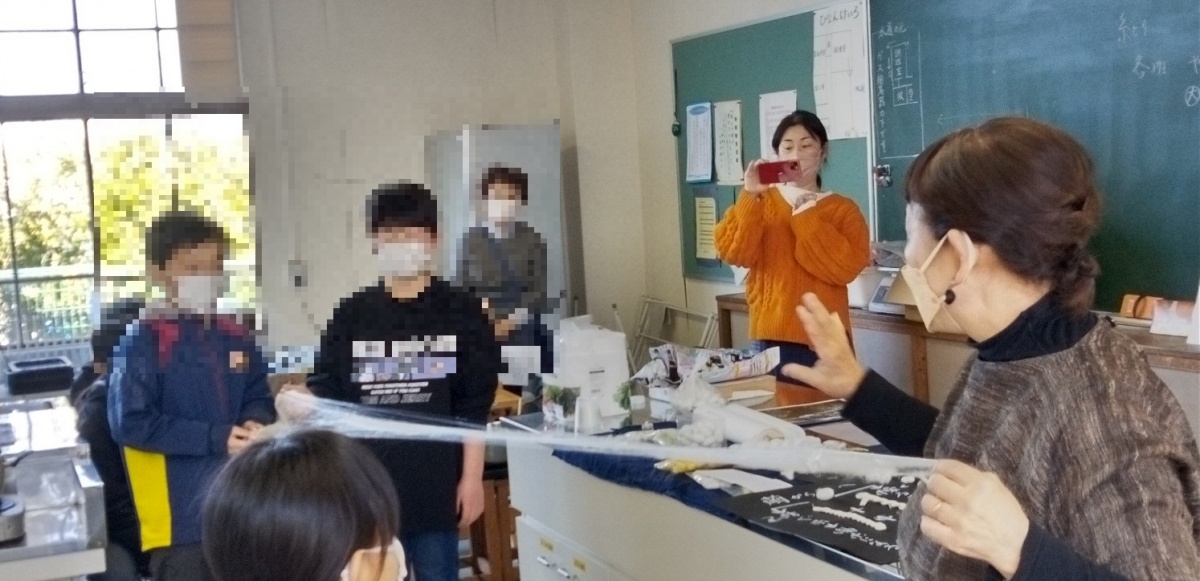

目をつむった児童の手に真綿をのせて、どちらの手にのせたかわからないという答えには、驚きの声が広がりました。でも、なんとなく乗せた方の手はじんわり温かくなるという話に、軽くて保温性に優れた絹のすばらしさを知り、角真綿づくりが始まりました。

手本を見せてもらった後、それぞれ、3粒の繭をお湯の中で拡げ木枠にかけ、真綿を作りました。切れることなく広がる繭の特性を体感することできました。

| 地区コード | 西部地区 |

|---|

| ハッシュタグ (キーワード) | |

|---|---|

| ライセンス |  表示(BY) 表示(BY) |

| 投稿者 | やまさん |

| 管理番号 | 3251 |

|---|

| カテゴリ名 | 養蚕農家の生活 |

|---|