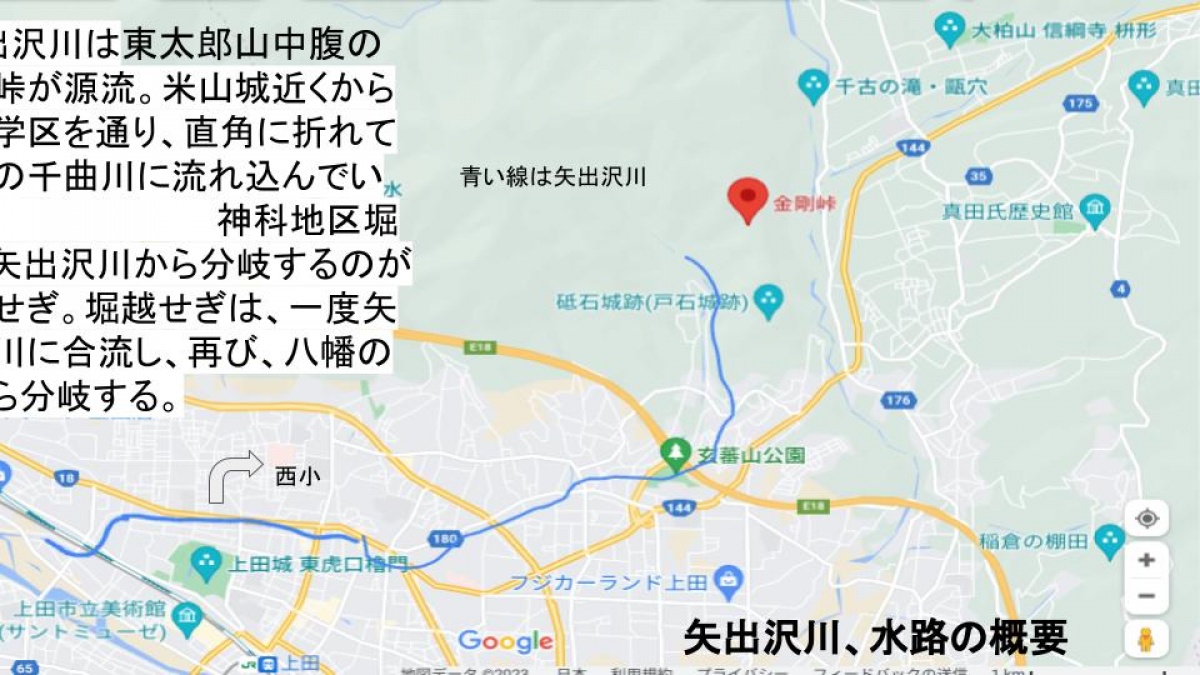

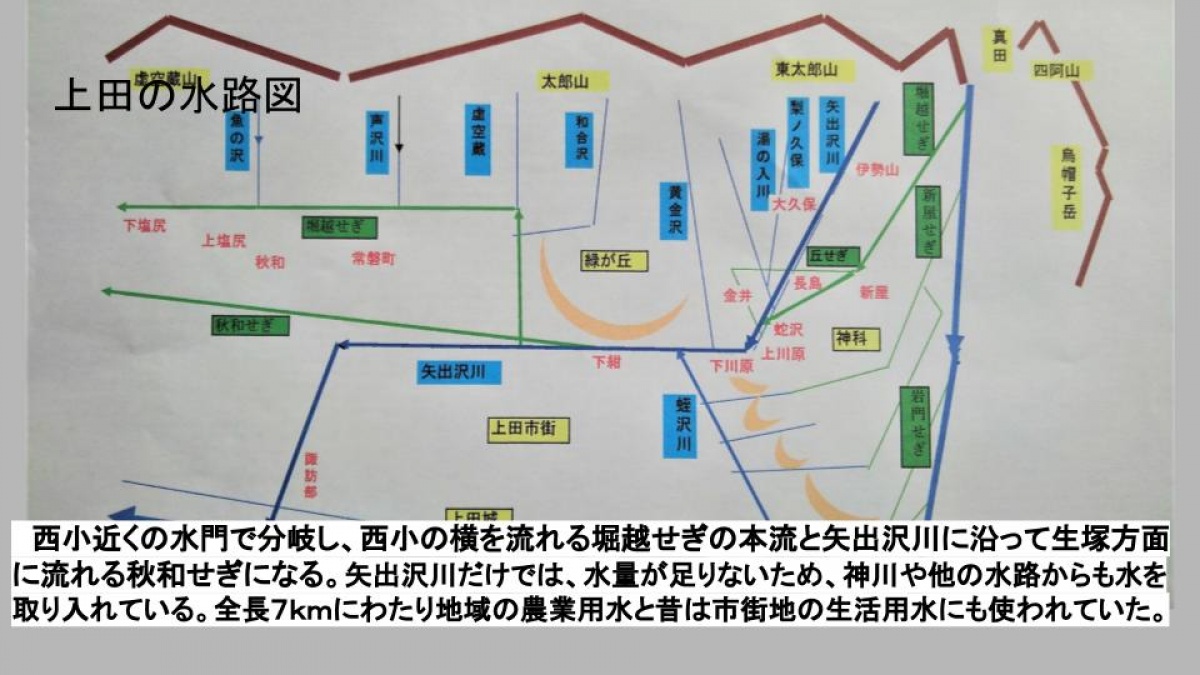

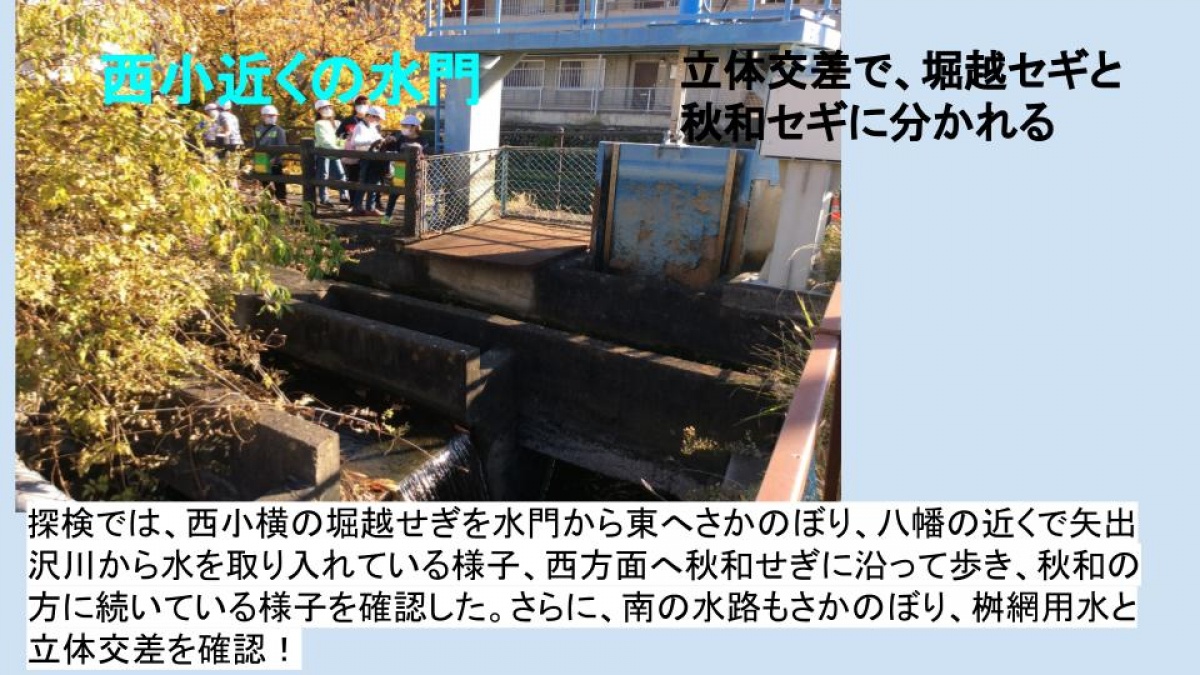

5年生の水路探検では、西小横の堀越せぎを水門から東へさかのぼり、八幡の近くで矢出沢川から水を取り入れている様子、西方面へ抗秋和せぎに沿って歩き、秋和の方に続いている様子を確認しました。

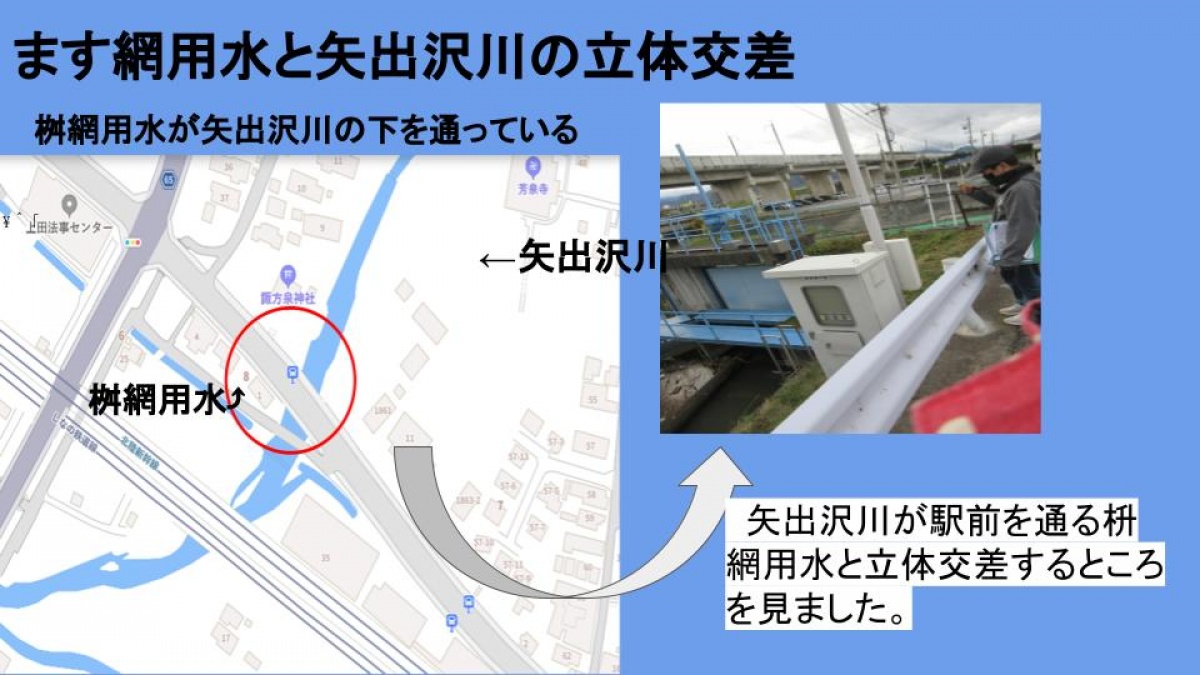

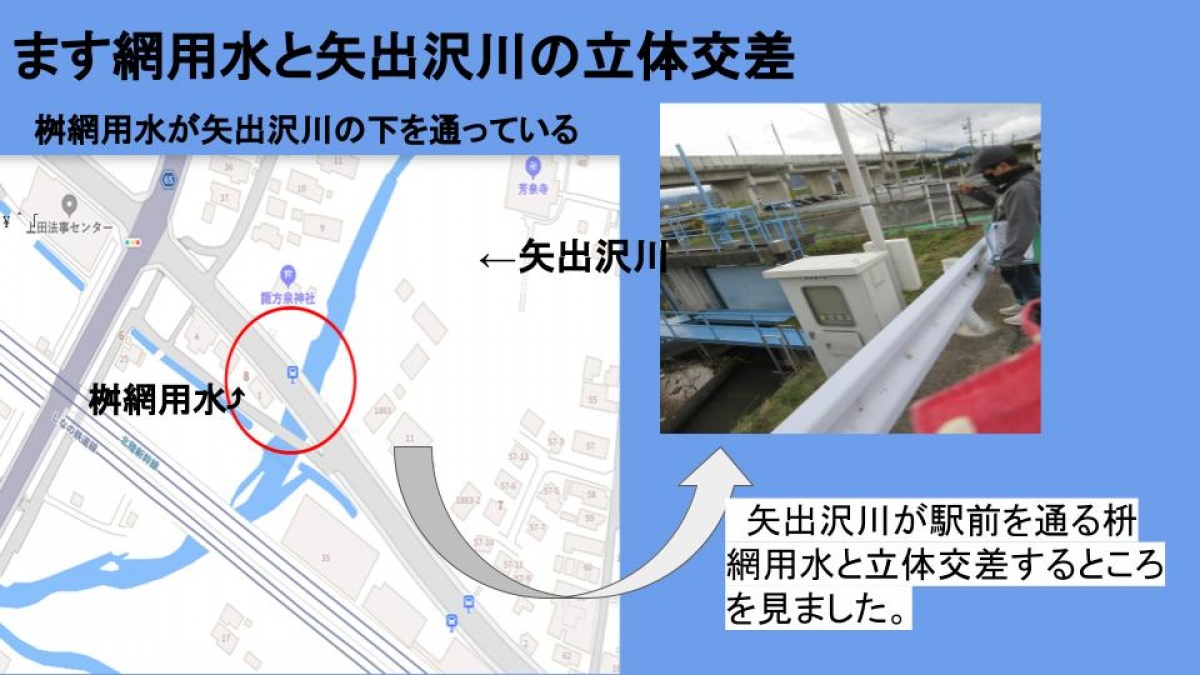

そして6年生になり、さらに西小横の堀越せぎの本流をさかのぼって秋和せぎに合流する様子、水門から南に進み、矢出沢川が駅前を通る枡網用水と交差するところの様子も見ました。

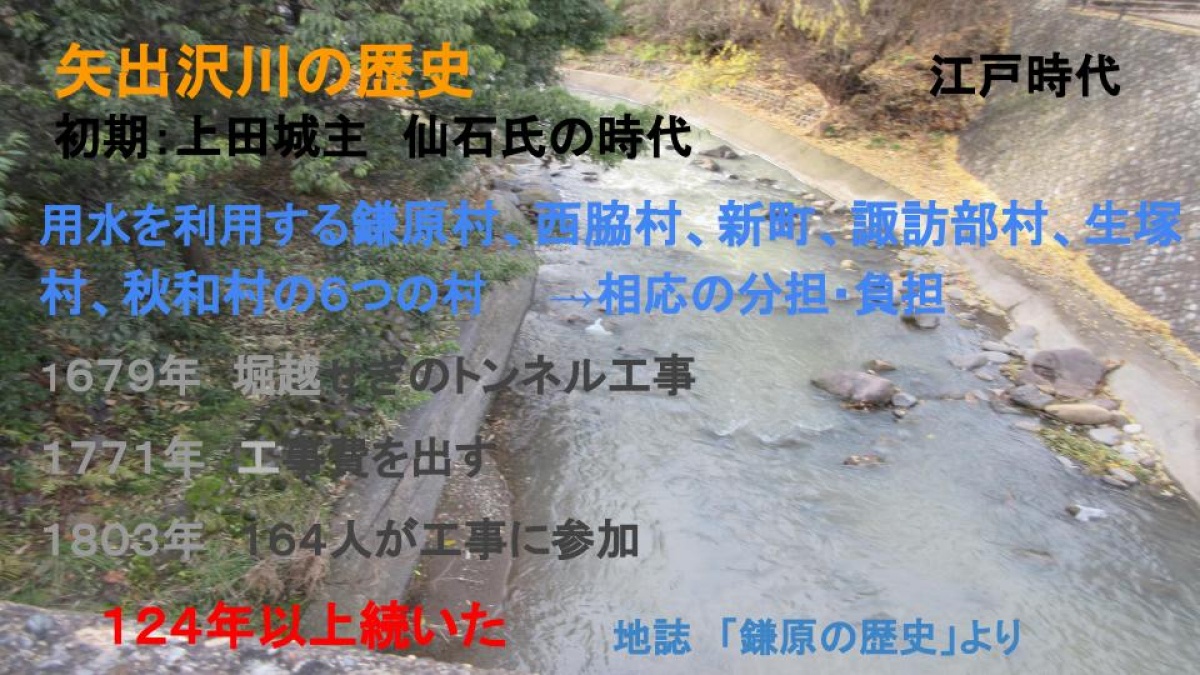

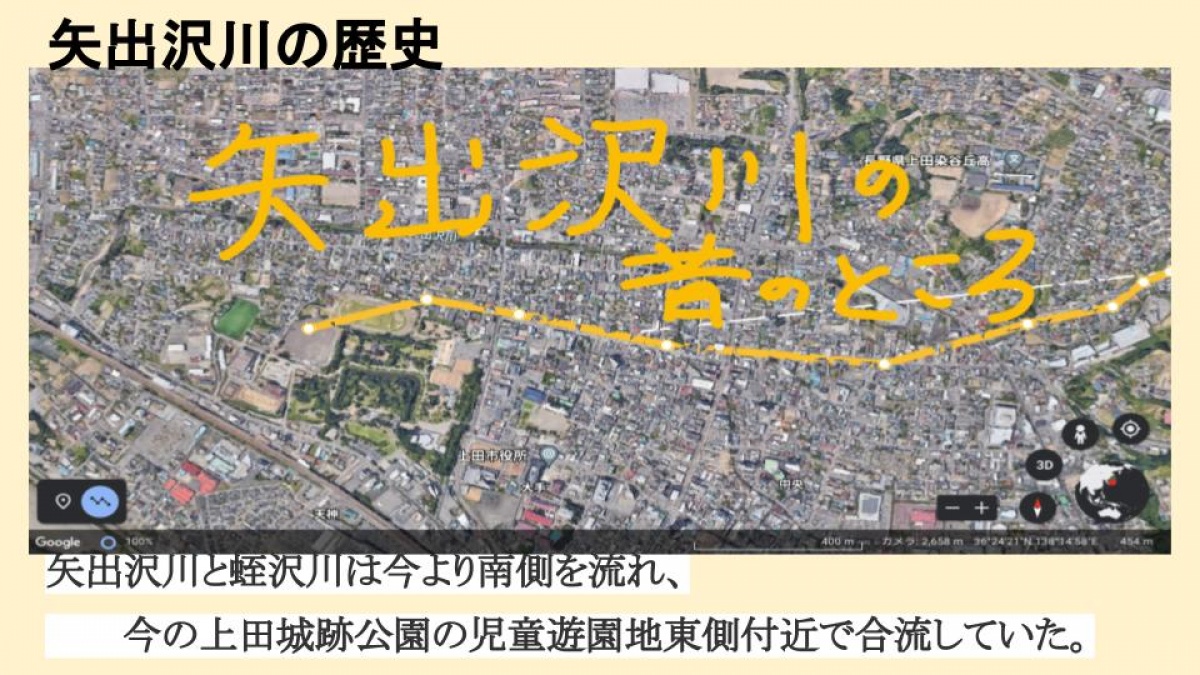

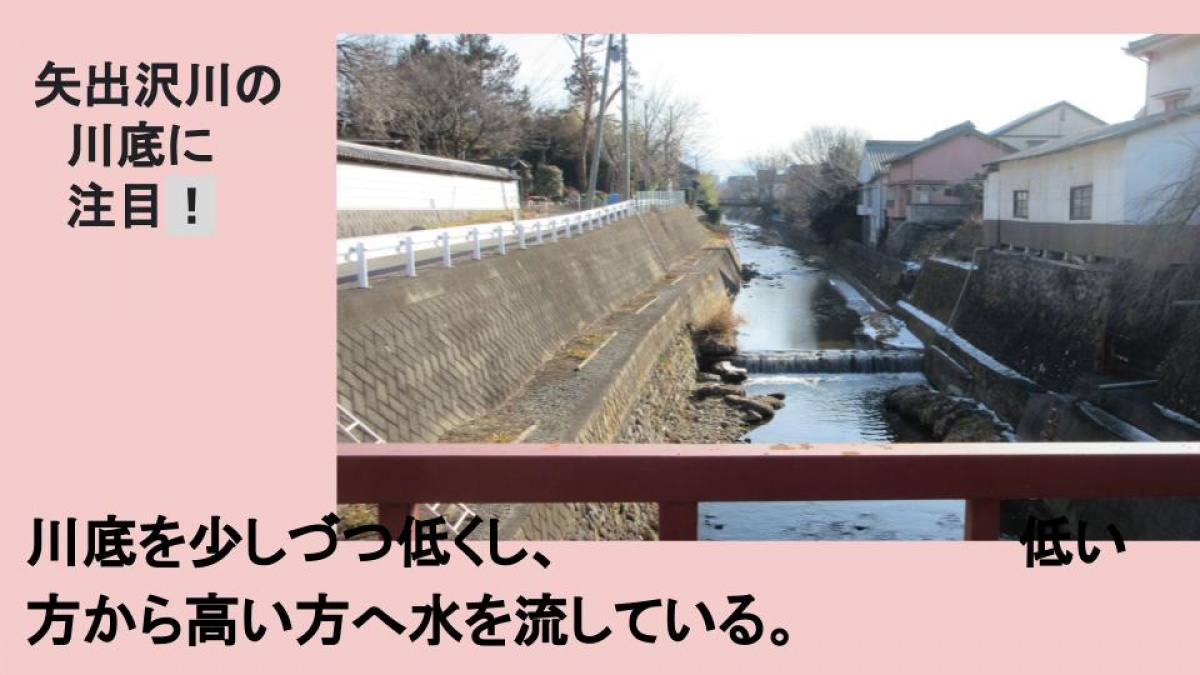

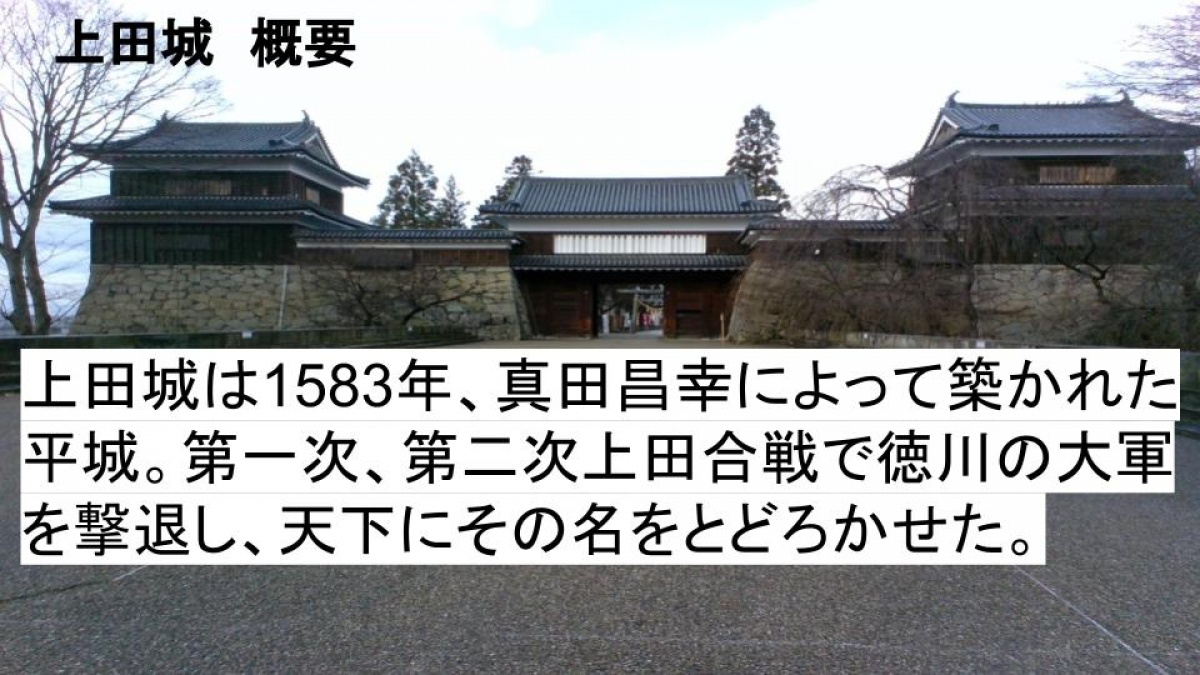

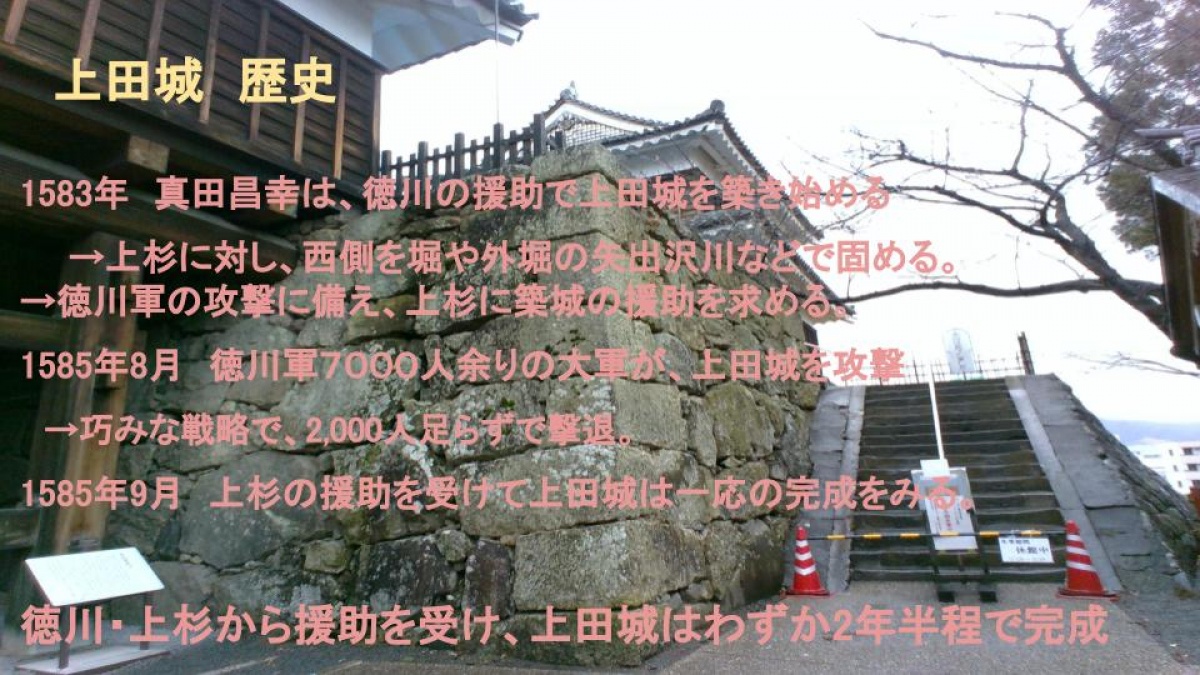

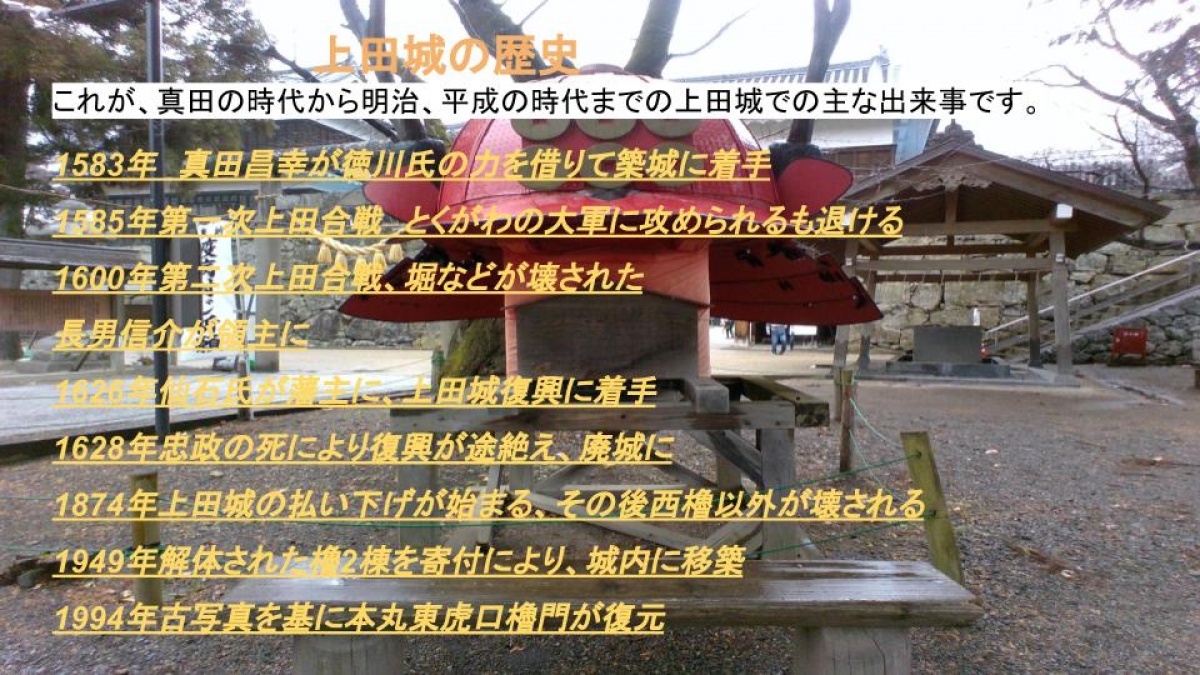

また、歴史についても興味を持ち、詳しい方に話を聞いたり、石碑を調べたり、本で調べたりしました。探検で知り合った地域の方にお借りした「鎌原の歴史」には、僕たちが知りたかった水路の歴史が詳しく書かれていました。 そこには、江戸時代初期、上田城主が仙石氏の時代の様子が書かれていました。僕たちは、5年の時に見つけた古い地図は弘化4年と書かれていたので、江戸時代後期かと思っていましたが、それよりもっと古い時代に作られていたということに驚きました。 また、矢出沢川の歴史も詳しい方に話を聞きました。矢出沢川は、今より南側を流れ、今の上田城跡公園の児童遊園地東側付近で合流していました。それを、真田氏が城を守る外堀として活用するために人工的に今の流れに変えました。流れを変えると、低い所から高い所へ水を流さなければなりません。そのため、川底を少しづつ低くして水を流しています。そのころは上杉に対しての守りだったので、西側を堀や矢出沢川などの外堀で守りを強くしていました。しかし、その後、徳川と多々書くことになりました。その時は、巧みな戦術で、わずかな人数で、上田を守りぬきました。

| 地区コード | 西部地区 |

|---|

| ハッシュタグ (キーワード) | |

|---|---|

| ライセンス |  表示(BY) 表示(BY) |

| 投稿者 | 歴水探検隊 |

| 管理番号 | 1 |

|---|

| カテゴリ名 | 子ども地域探検隊2022 |

|---|