https://jpsearch.go.jp/item/dignl-848938

婦人の装飾には二方面があり、そのいずれもおざなりにはできない。二方面とは第一が肉体の美、第二が服飾の美とある。

肉体の美とは、紅を塗り白粉を施しあるいは肉色を麗しくはせ、あるいは穢れを着けず、あるいは手の指を美しくさせ、あるいは爪紅を入れあるいは顔立ちによって白粉の塗り方を違える。

顔色を良くする化粧や、顔立ちによって化粧を変える等は現代と共通していることがわかる。

服飾の美とは髪の飾りから始めて、衣服、指輪、下駄など体の格好に応じて帯の締め方もあり、顔の色に応じて半衿や羽織などの色の去り嫌いもあり、良くも悪くもこれひとつでどうでもなる。とある。

顔の色に応じて服装や化粧を変えるのは、今で言う「パーソナルカラー」にあたるのではないかと思った。明治時代からパーソナルカラーの概念があることに驚いた。

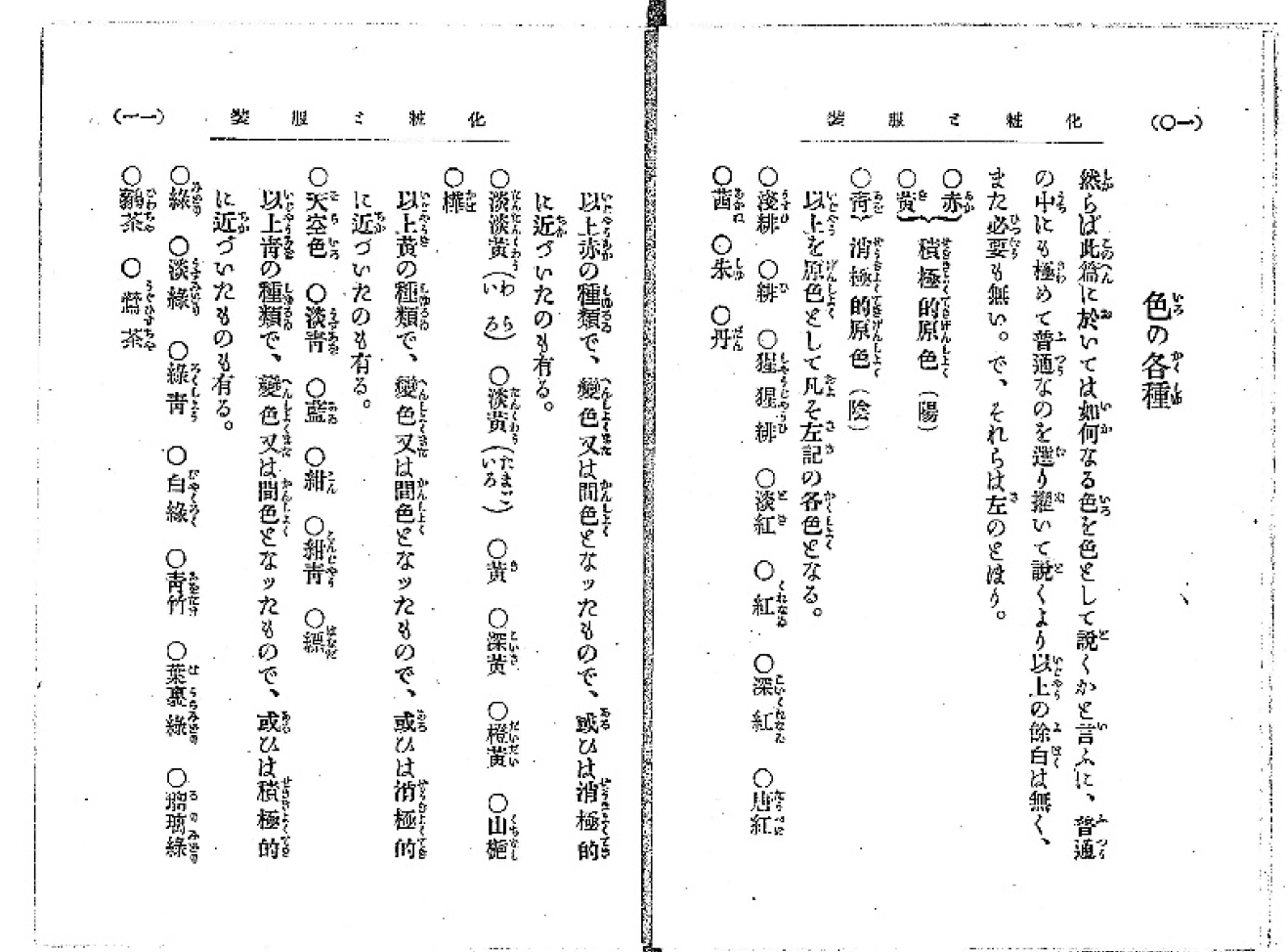

色の配合

赤、黄、青を原色とし、

赤色と黄色は積極的原色(陽)、青色は消極的原色(陰)としている。

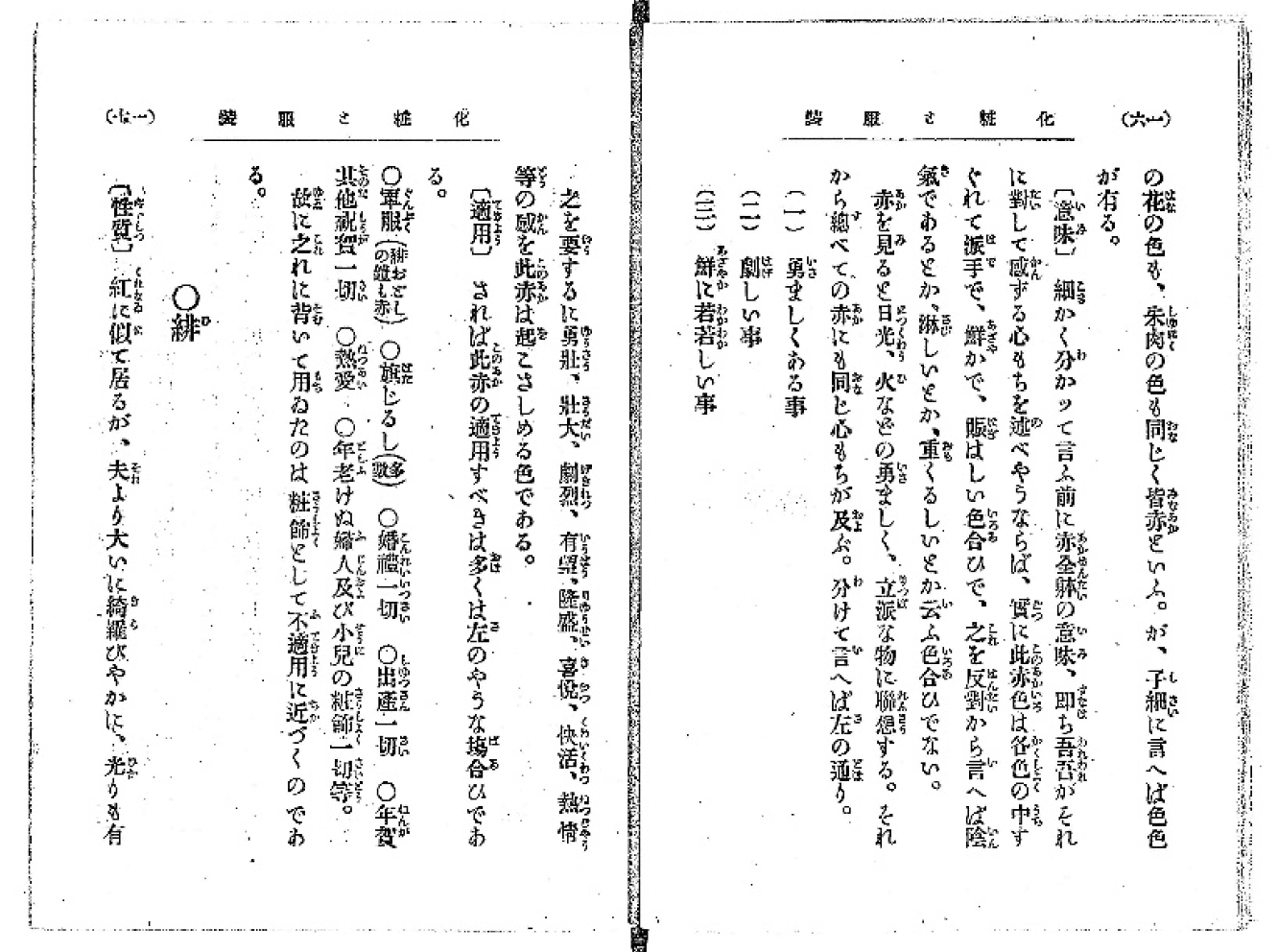

赤色、緋色、紅色など、さまざまな色の意味が記されていた。同じ赤色でも名前や意味の異なる色が存在している。

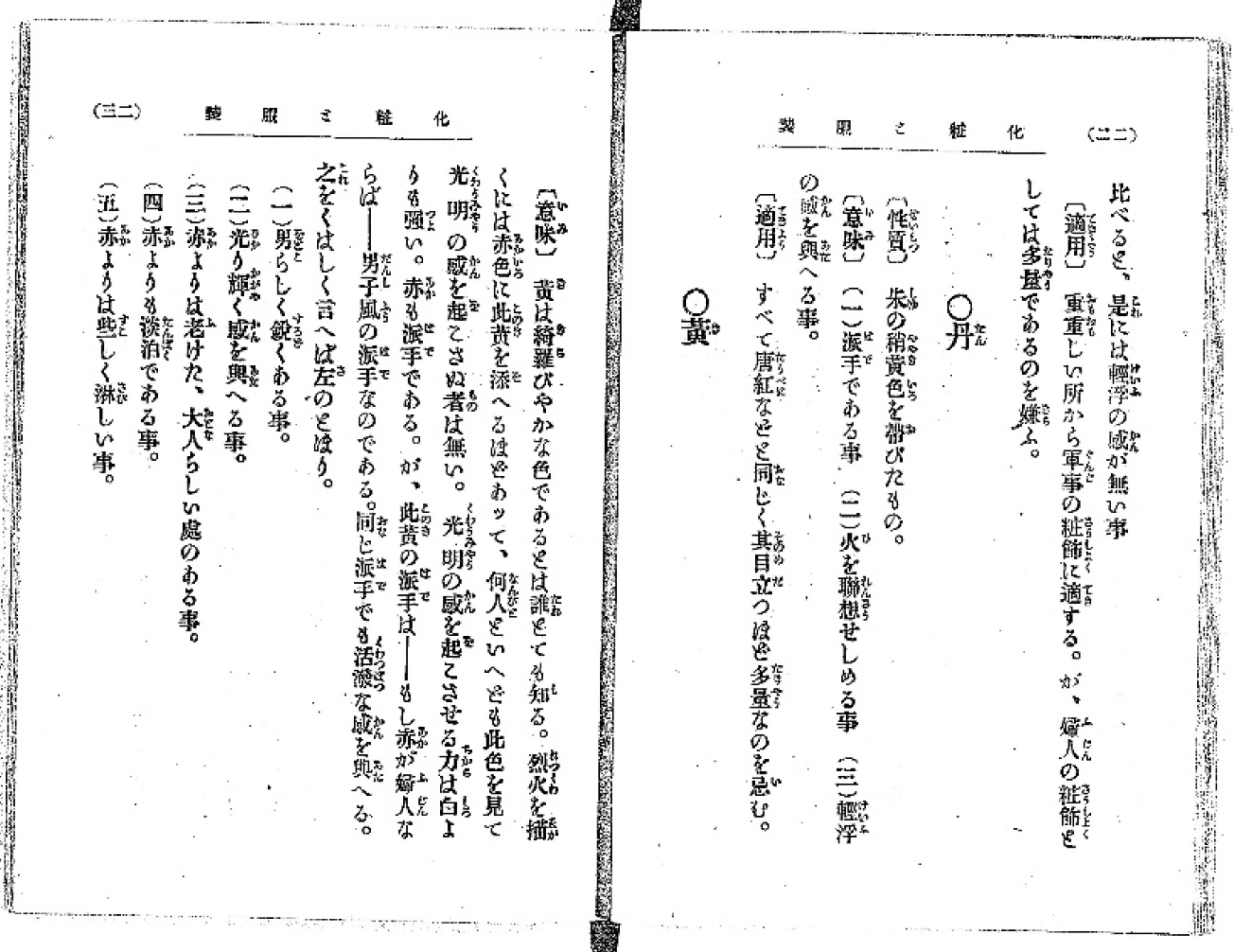

面白かったのは黄色が「赤よりも少し寂しい」「赤よりは老けた、大人らしい印象」「男らしく鋭い」と説明されていたことである。現代とは少し価値観が違っている。

互いによく合う色

1.紅と緑

2.青と橙

3.紫と黄

4.紫と淡紅

5.深紅と鼠

6.金鳶と紺

色相環で正反対に位置する「補色」に当てはまる色が多い。

| 管理番号 | 13 |

|---|

| カテゴリ名 | 私の地域探究 |

|---|